هاتان المبادرتان تتشابهان إلى حد كبير في خطوطهما العامة؛ والفرق الوحيد الواضح بينهما هو أن أمير انتظام طالب صراحة في بيانه بإشراف الأمم المتحدة على الاستفتاء، في حين أن بيان موسوي لم يذكر هذه النقطة بوضوح، وتُفهم الدعوة فيه مبدئيًا على أنها موجهة للنظام القائم لقبول إجراء مثل هذا الاستفتاء.

في تلك الفترة التي كان أمير انتظام يعدّ فيها ذلك البيان التاريخي، كنتُ أجري لقاءات منتظمة معه. وبعد نشر البيان، تحاورنا مرارًا في أجواء ودية حول تفاصيل وجهة نظره. ومن خلال هذه الحوارات، فهمتُ بدقة أكبر الإطار الفكري له بشأن ضرورة فرض الإرادة الوطنية، ودور الاستفتاء في انتقال سلمي للسلطة، وضرورة الإشراف المحايد على عملية الانتقال. كان يرى في هذا المسار ليس مجرد تكتيك مؤقت، بل آلية أساسية لبناء مستقبل ديمقراطي.

وتتمثل أوجه التشابه الرئيسية بين البيانين، أحدهما لأمير انتظام عام 2003 والآخر لموسوي عام 2025 (والذي هو تكرار للاقتراح ذاته في زمن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022)، فيما يلي:

* كلا البيانين لا يعتبر النظام الحالي ممثلًا لجميع الشعب، ويطالبان بنظام منبثق من الإرادة العامة.

* كلاهما يؤكدان على ضرورة إجراء استفتاء بـ"نعم أو لا" على استمرار النظام. أي أنهما يفترضان أن "الجمهورية الإسلامية" كانت نتيجة استفتاء عام 1979، وأن تجاوز هذا النظام يجب أن يبدأ بإلغاء ذلك البناء. ولو سادت عقلانية أكبر في أجواء عام 1979، لربما كان يجب اتباع هذا المسار آنذاك أيضًا بشأن النظام الملكي، وربما كانت النتائج أكثر وضوحًا وشمولًا لمستقبل البلاد.

* كلا البيانين يشددان على أن النظام الحالي لا يمثل الشعب، لذا ينبغي توفير إمكانية التعبير الحر والعام. والاستنتاج المشترك لمُعدّي البيانين هو أن غالبية الشعب تريد نهاية هذا النظام، إلا أن هذا الاستنتاج لا يكتسب شرعية ديمقراطية إلا من خلال انتخابات سليمة وتنافسية ونزيهة. وبالتالي، فإن الاقتراح بهذا المسار هو وسيلة لاختبار هذه الدعوى.

في "خارطة الطريق" المرسومة في كلا البيانين، تأتي بعد إلغاء النظام الحالي مرحلة تشكيل جمعية تأسيسية. يُفترض أن هذه الجمعية، بعد انتخابات عامة وحرة ينبغي أن تُجرى تحت إشراف جهة محايدة وموثوقة (في خطة أمير انتظام: الأمم المتحدة)، ستضم ممثلين حقيقيين عن الشعب لتضع دستورًا جديدًا وتعرض هيكل الحكم الجديد على تصويت الشعب.

في هذا المسار، المبدأ المحوري هو ممارسة حق السيادة الوطنية، والهدف هو تحقيق الإرادة العامة ضمن عملية ديمقراطية وسلمية.

وتتضمن هذه الخارطة عدة نقاط أساسية:

في الظروف الطبيعية، لا يُتوقع من نظام أن يطرح "نهايته" على تصويت الشعب. لكنه ربما يطرح "تمديده". وطرح مثل هذا الاقتراح هو عمليًا اختبار لشرعية الأنظمة التي تدعي الدعم الشعبي.

فإذا كان النظام يحظى فعلًا بدعم الأغلبية، فلا يجب أن يخشى من إجراء استفتاء حر. وإذا كان يخشى، فإنه بذلك يقر ضمنيًا بعدم امتلاكه لشرعية شاملة، وهذا الإقرار هو بداية اعتبار أساليب أخرى لممارسة إرادة الشعب مشروعة، بما في ذلك أشكال مختلفة من الاحتجاج وربما حتى الإطاحة بالنظام.

والتركيز على الحلول السلمية يقلّص من قدرة النظام على تبرير القمع العنيف.

وحتى لو لم يستجب النظام لهذه المطالب، فإن مقاومته لها تسرّع من تآكل قاعدته الاجتماعية المتبقية، وتدفع قسمًا أكبر من "الأغلبية الصامتة" إلى التحرك.

وقد أظهرت التجارب التاريخية أنه كلما انخفضت تكلفة المشاركة السياسية، اتسع نطاق المشاركة؛ قارنوا مثلًا تكلفة الاحتجاجات العنيفة في الشوارع (سواء المفروضة من النظام أو كردود فعل لا مفر منها) مع مطلب إجراء استفتاء حر بإشراف منظمات دولية!

لقد دخل النظام الإيراني منذ سنوات في مسار سقوط تدريجي، ويعتقد كثيرون أن هذا المسار لا مفر منه. فبنية النظام لا تملك قابلية لإعادة البناء، ولا طاقة للإصلاح، وكل يوم إضافي من بقائه يفرض مزيدًا من التكاليف الإنسانية والاقتصادية والأخلاقية على البلاد. هذا النظام استبدادي، وسجله بعد أربعة عقود لا يقدّم سوى تراكم الأزمات والقمع.

في مثل هذه الظروف، تَشَكّل في المجتمع يأس واسع النطاق أضعف الثقة الجماعية بشكل كبير. ومن علامات هذا الإنهاك النفسي، رد فعل بعض الناس على الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، حيث عبّر بعض المواطنين عن رضاهم حيال هجوم أجنبي على أرض البلاد.

وهذا رد فعل واضح على تلاشي الأمل بالتغيير من الداخل، وإرهاق ناجم عن فشل الحركات الداخلية، مما دفع الناس للبحث عن حلول "غير عقلانية" أو أكثر تكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلافات التي لا تنتهي بين أطياف المعارضة المختلفة زادت من تآكل الرصيد الاجتماعي. فقد أُهدرت خلال العقود الماضية طاقة كبيرة من قبل القوى السياسية في إحباط بعضها بعضًا؛ قولًا وفعلاً. وهذا بالضبط ما يريده النظام: معارضة ضعيفة، متفرقة، وعديمة الخطة.

لكن في السنوات الأخيرة، تصرفت بعض القوى المعارضة بنضج ومسؤولية أكبر. ومع ذلك، فإن أضعف نقطة مشتركة بينها لا تزال عدم قدرتها على تقديم "خارطة طريق" متماسكة وقابلة للتنفيذ.

فخارطة الطريق ليست مجرد مصطلح، بل يجب أن تحتوي على معايير استراتيجية، وتخلق إجماعًا، وتكون واقعية. وهذا بحد ذاته يتطلب نقاشًا مستقلًا، لكن ما يشعر الناس بنقصه أكثر من أي وقت مضى هو وجود إطار يتمتع بالشرعية الديمقراطية، وقابلية التطبيق.

في الفضاء السياسي الإيراني، نحن أمام تنوع واسع من القوى والاتجاهات؛ من أنصار الملكية إلى الجمهوريين، ومن إصلاحيي الأمس إلى محافظي اليوم. والديمقراطية تعني الاعتراف بهذا التنوع. وهذه الفروقات ليست تهديدًا أو عائقًا؛ بل إذا ما أُزيحت الأنانيات، فإنها ستكون فرصة قيّمة للحيوية وإعادة البناء والانبعاث الاجتماعي.

وخلال العقدين الماضيين، طُرحت الدعوة لإجراء استفتاء في إيران من قبل طيف متنوع من القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة، وانتقلت تدريجيًا من إطار إصلاحي إلى خطاب الانتقال من "نظام الجمهورية الإسلامية". وكما تطرق هذا المقال، فقد بدأ أول نموذج جاد لهذا المطلب في مطلع الألفية الجديدة بمبادرة عباس أمير انتظام لاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة.

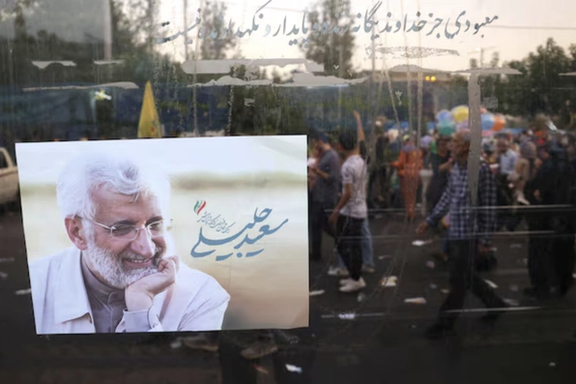

وفي السنوات التالية، دعت شخصيات مثل حسن روحاني (2017) ومصطفى تاج زاده (2018) إلى العودة إلى أصوات الشعب ضمن إطار الدستور. لكن منذ عام 2019، لا سيما بعد احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2020، ثم في أعقاب حركة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، طُرح هذا المطلب بشكل أوضح من قبل المعارضة، والناشطين المدنيين، وشخصيات مثل مير حسين موسوي الذين كانوا من مؤسسي النظام الحالي، كوسيلة لتحديد النظام السياسي المستقبلي للبلاد.

هذا المسار التاريخي يبين تحولًا تدريجيًا من الإصلاح البنيوي إلى مطلب التغيير الجذري واستفتاء حر بإشراف جهة محايدة لتقرير المصير السياسي لإيران.

إن المقارنة بين البيانين لا تهدف إلى تفضيل أحدهما على الآخر، بل لإظهار استمرار مطلب تاريخي في وعي ولغة القوى الديمقراطية في إيران.

وعندما تُطرح فكرة الاستفتاء كأداة لممارسة الإرادة الوطنية من قبل شخصيات من خلفيات مختلفة، فإن ذلك يدل على إمكانية التركيز على القواسم المشتركة وبناء التآزر من قلب الاختلافات.

وما هو مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى ليس مجرد طرح أفكار مجردة، بل ربط التجارب، وتوضيح المسارات، وإيجاد إجماع حول خارطة طريق عملية وسلمية تستند إلى حق تقرير المصير.

إن هذا التآزر يمكن أن يكون الدافع الأساسي للعبور الناجح من نظام الجمهورية الإسلامية والانتقال إلى نظام ديمقراطي خاضع للمساءلة.