انسحاب الطلاب من المدارس يعكس الحضور السياسي المستمر لـ "الجيل زد" في إيران

سلّطت انسحابات طلابية من المدارس في مختلف أنحاء إيران هذا الأسبوع الضوء على الحضور السياسي المستمر لجيل شاب ظل منخرطًا بعمق في الشأن العام، رغم أشهر من الاعتقالات والقمع.

صحفي

سلّطت انسحابات طلابية من المدارس في مختلف أنحاء إيران هذا الأسبوع الضوء على الحضور السياسي المستمر لجيل شاب ظل منخرطًا بعمق في الشأن العام، رغم أشهر من الاعتقالات والقمع.

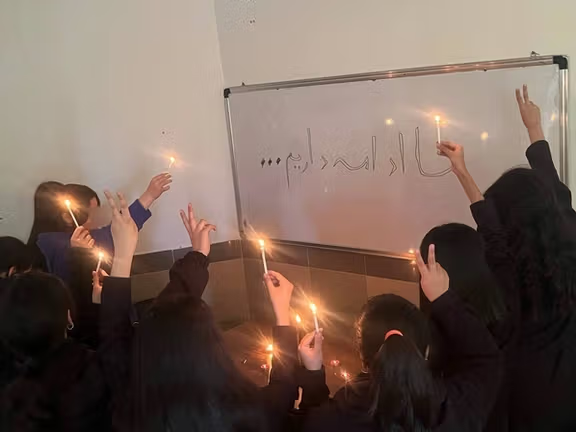

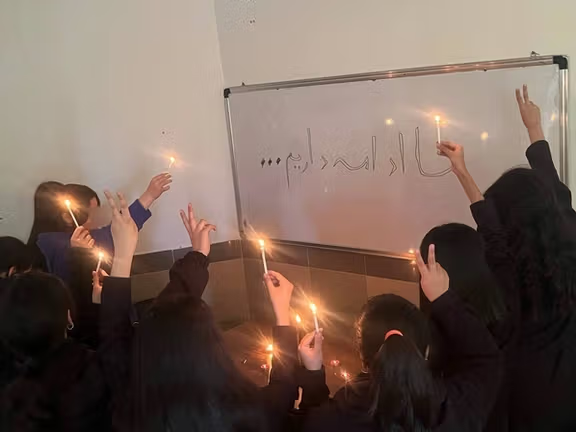

وجاء هذا التحرك، الذي لوحظ في العديد من المدارس الثانوية والإعدادية، عقب دعوة أطلقها في وقت سابق من الأسبوع اتحاد المعلمين في البلاد، وهو من بين الهيئات المهنية المستقلة القليلة المتبقية التي يواجه أعضاؤها وقياداتها بشكل متكرر الاستدعاء والاحتجاز والسجن.

وكان الاتحاد قد حثّ الطلاب والمعلمين على إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكثير منهم كانوا مراهقين أو في مطلع العشرينات من العمر.

وتشير منظمات حقوقية وتقارير إعلامية إلى أن الشباب شكّلوا نسبة كبيرة من القتلى والجرحى والمعتقلين خلال حملة القمع، ما يعزز الدور المحوري لـ "الجيل زد" في الحركة الاحتجاجية الإيرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، يوم الأربعاء 18 فبراير (شباط)، طلابًا- كثير منهم فتيات- يرفضون حضور الدروس ويتجمعون في ساحات المدارس مرددين أناشيد وطنية في ما بدا تضامنًا مع الضحايا.

وأقرّ وزير العدل الإيراني، أمير حسين رحيمي، هذا الأسبوع بأن عددًا من القُصّر ما زالوا قيد الاحتجاز على خلفية الاحتجاجات، مضيفًا أن السلطات تعمل على الإفراج عن بعض المعتقلين دون السن القانونية.

في قلب الاضطرابات

لعب "الجيل زد" في إيران دورًا بارزًا في موجات الاضطرابات المتعاقبة، بما في ذلك الاحتجاجات التي عمّت البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتُظهر قوائم أعدّتها منظمات حقوقية أن نسبة كبيرة من القتلى أو المعتقلين كانت دون الثلاثين عامًا، بمن فيهم طلاب جامعات وقُصّر.

ويعكس انخراط الشباب الإيرانيين عوامل ديموغرافية وواقعًا اجتماعيًا أعمق.

فقد نشأ "الجيل زد" في إيران في ظل فترة اتسمت بعدم الاستقرار الاقتصادي، والعزلة الدولية، وتزايد القيود الاجتماعية. وقد شكّلت هذه الظروف تطلعاتهم ونظرتهم السياسية بطرق تختلف عن الأجيال السابقة.

هوية متميزة

في تعليق حديث نشرته صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الإيرانية، قال المحلل السياسي، عباس عبدي، إن الجيل الشاب في إيران يواجه "طبقات متعددة من الضغوط"، تعكس صعوبات اقتصادية، وقيودًا اجتماعية، وضعف التمثيل السياسي.

وأشار إلى عدة مصادر للتوتر، من بينها تراجع الفرص الاقتصادية، واتساع الفجوة بين المعايير الرسمية والواقع الاجتماعي، وما وصفه بالتهميش السياسي للشباب.

وكتب أن هذه الضغوط أسهمت في تنامي شعور بالانفصال بين الشباب الإيراني والمؤسسة السياسية في البلاد.

كما شدد عبدي على أن "الجيل زد" هو أول جيل في إيران ينشأ متصلاً بالكامل بالشبكات الرقمية، مع إمكانية الوصول إلى معلومات عالمية ومصادر بديلة لتشكيل الهوية.

وقد غيّر هذا التحول أنماط التنشئة الاجتماعية التقليدية ومفهوم السلطة، إذ يميل الشباب الإيرانيون إلى تقبّل أقل لأشكال الخطاب السياسي الهرمي، وأكثر ميلاً إلى أشكال تعبير وتنظيم لامركزية وغير رسمية.

ورغم احتفاظ الدولة بقدرات قمعية وانتزاع اعترافات قسرية، فإن استمرار مشاركة الشباب في الاحتجاجات يشير إلى أن التوترات الاجتماعية والجيلية الكامنة لم تُحل بعد.

وحذّر عبدي من أن الفشل في معالجة هذه الضغوط الجيلية قد يعمّق عدم الاستقرار على المدى الطويل، معتبرًا أن النظام السياسي المستدام يعتمد في نهاية المطاف على قدرة مؤسسات الحكم على التكيّف مع التغيرات الاجتماعية.

ورغم محدودية نطاق الانسحابات الطلابية هذا الأسبوع، فإنها عكست الوعي السياسي المستمر لجيل نشأ خلال واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ إيران الحديث، وهو جيل يُرجح أن يظل عنصرًا محوريًا في تشكيل المسار السياسي للبلاد.

قوبلت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة بردّ فعل فاتر، وانتقادي غالبًا في طهران؛ حيث شككت وسائل إعلام رسمية في التزام واشنطن؛ بعدما غادر المفاوضون الأميركيون جنيف خلال ساعات، رغم عرض إيران مواصلة النقاشات.

ومع ذلك، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المحادثات بأنها إيجابية في المجمل، لكنه حذّر من أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيستغرق وقتًا. وقال إن الجانبين اتفقا على البدء في صياغة مسودات محتملة لاتفاق، وتبادل الوثائق، وتحديد موعد لجولة ثالثة.

غير أن العديد من الأصوات في طهران وجّهت انتقادات حادة لما اعتبرته افتقارًا إلى الجدية من الجانب الأميركي.

واتهمت صحيفة "إيران" الرسمية الإدارة الأميركية باتباع "دبلوماسية بدوام جزئي"، معتبرة أن الزيارة القصيرة التي قام بها المبعوثان الأميركيان: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تعكس نهجًا مبسّطًا أكثر من اللازم في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها: "هذا هو تحدّي التفاوض مع شخصيات غير دبلوماسية"، مضيفة أنه إذا كان من المفترض أن تحلّ الدبلوماسية محل الضغط والتوتر، فعليها أن تستند إلى "قرار واضح ودائم على أعلى المستويات السياسية".

عمل جانبي لرجال أعمال

وربط معلّقون هذه الانتقادات بقرار الأميركيين مغادرة جنيف لإجراء مفاوضات منفصلة تتعلق بالحرب في أوكرانيا، في مقابل استعداد طهران لإجراء محادثات مطوّلة مدعومة بفريق كبير من الخبراء.

وكتب المحلل المقرّب من وزارة الخارجية الإيرانية، رضا نصري، على منصة "إكس": "ويتكوف وكوشنر يتعاملان مع جنيف كأنها مطعم دبلوماسي للوجبات السريعة.. الاستقرار العالمي ليس وجبات سريعة. الدبلوماسية الجادة تتطلب تركيزًا ونية حقيقية، لا عملاً جانبيًا لرجال أعمال".

كما شكّك موقع "نور نيوز"، المقرب من أمين مجلس الدفاع الوطني، علي شمخاني، في أولويات واشنطن، في مقال بعنوان "أين تضييع الوقت الحقيقي؟"، معتبرًا أن اتهامات المماطلة تنطبق على الولايات المتحدة، التي قال إنها تعتمد بشكل كبير على الاستعراض الإعلامي وتُوفد ممثلين يفتقرون إلى التخصص الكافي.

وجاءت هذه التبادلات الدبلوماسية وسط تصاعد في الخطاب السياسي والإشارات العسكرية. وقبيل اجتماع جنيف، جدّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، موقفه المتشدد، مستحضرًا مرجعية تاريخية شيعية للتأكيد على مقاومة الضغوط الأميركية.

كما أبرزت وسائل إعلام طهران مناورات بحرية للحرس الثوري الإيراني في المياه الخليجية، ووصفتها بأنها رسالة ردع تتزامن مع المسار الدبلوماسي النووي.

وتفاعلت الأسواق المالية الإيرانية سلبًا مع محادثات جنيف، متأثرة جزئيًا بتقارير عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. فقد تراجع الريال الإيراني مجددًا، يوم الأربعاء 18 فبراير (شباط)، إذ ارتفع سعر الدولار بنحو 1.2 في المائة ليصل إلى نحو مليون و630 ألف ريال.

مخاطر انهيار المحادثات

وحذّر المحلل السياسي الإيراني، محمد سلطاني نجاد، من أن البدء في صياغة مسودات أولية لا يعني اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال لموقع "انتخاب": "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، فهذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستتصرف وفقًا لذلك".

وأوضح سلطاني نجاد أن إيران تسعى إلى رفع ملموس للعقوبات، في حين قد تفضّل الولايات المتحدة الإبقاء على الضغط الاقتصادي لكسب أوراق ضغط في ملف الصواريخ الإيراني، ما يثير تساؤلات حول إمكانية مواءمة المصالح الاقتصادية والأمنية للطرفين بسهولة.

ومن جهته، قال المحلل مصطفى نجفي في مقابلة عبر الإنترنت إن احتمال انهيار المفاوضات يبدو أكبر من سيناريوهات التوصل إلى اتفاق، حتى لو كان محدودًا لإدارة التوتر.

أما الصحافي الإصلاحي، أحمد زيد آبادي، فقدم تقييمًا أكثر تفاؤلًا، إذ كتب على قناته في "تلغرام" أن المحادثات لا تزال تملك فرصة للنجاح.

لكنه حذّر من أن الخشية من المتشددين في الداخل الإيراني أو الضغوط من مؤيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الولايات المتحدة ربما تُفشل اتفاقًا قد يكون مفيدًا للطرفين.

بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، ليس فقط كمتابعة لقضية نووية مستنزفة، بل في لحظة دخل فيها النظام الإيراني مرحلة "الحكم عبر القمع العلني" بعد قمع دموي للاحتجاجات.

وفي هذا السياق، لم تعد الدبلوماسية مجرد أداة لحل النزاعات، بل هي جزء من إدارة أزمة داخلية وخارجية متزامنة، تمتد من شوارع إيران الملتهبة إلى حسابات الأمن في الدول الإقليمية.

وتحولت مسقط إلى موقع للمفاوضات في وقت لم يعد فيه التهديد بالحرب أو الضغوط الاقتصادية هو القضية الأساسية لطهران، بل فقدان الشرعية الذي يهدد قدرة النظام للسيطرة على المجتمع.

ولذلك، اكتسبت المفاوضات معنى يتجاوز المساومات التقنية: فهي محاولة للحد من الضغوط الخارجية لتثبيت السيطرة الداخلية، حيث يُنظر إلى أي انفراج اقتصادي محتمل ليس كمكسب دبلوماسي فحسب، بل كمورد لاستمرار القمع.

استعراض القوة بعد القمع.. عندما تتحول المبالغة إلى أداة بقاء

في هذا السياق، لا يمكن اعتبار المبالغة في القوة العسكرية الإيرانية مجرد تكتيك رادع كلاسيكي، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية البقاء.

وبعد مذابح الاحتجاجات، بات النظام الإيراني أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى رواية "السلطة"، يرسل رسائل للسيطرة الداخلية ويحذر الخارج من تكلفة الحرب.

لذلك، لا يُعد عرض الصواريخ، والتأكيد على قدرة الرد المتبادل، وتسليط الضوء على "تكلفة الحرب" للخصوم، مصادفة في هذه المرحلة.

وقبل المفاوضات، نشر الحرس الثوري صور ما سُميّ رسميًا "مدينة صواريخ تحت الأرض"، لتأكيد انتشار وتشتت وصعوبة القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية، وهو ما لم يغيّر التوازن العسكري فعليًا، لكنه حمل رسالة سياسية واضحة: القدرة العسكرية لن تُمحى بسهولة حتى في حالة الهجوم.

وفي الوقت نفسه، شدّد القادة العسكريون الإيرانيون على "الاستعداد للرد الفوري" و"السيناريوهات المعدة مسبقًا"، دون أي خطوات ميدانية فعلية، مما يظهر أن الهدف الأساسي هو رفع تكلفة التصعيد الذهنية، لا خوض الحرب.

ويُعد التركيز على المدى وعدد وانتشار الصواريخ، وليس الدقة أو الفاعلية العملياتية، اختيارًا مدروسًا لجذب انتباه صانعي القرار الغربيين أكثر من العسكريين. الرسالة واضحة: الضغوط الخارجية لن تؤدي إلى تغيير سياسي، وكل خطوة نحو المواجهة قد تتحول بسرعة إلى أزمة إقليمية مكلفة.

وفي الوقت نفسه، تكشف هذه المبالغات عن تناقض داخلي: نظام لجأ للقمع لضمان السيطرة، لكنه في الساحة الدولية أكثر عرضة للضغوط. وفقدان الشرعية يقلل من مرونته، وأي تراجع واضح قد يُفسر داخليًا على أنه ضعف، لذلك يجب على طهران الموازنة بين التفاوض وتصعيد استعراض القوة، وهي توليفة هشة تجعل الدبلوماسية أكثر صعوبة.

الغرب بعد الاحتجاجات.. والتفاوض مع نظام مستبد

رغم أن المفاوضات في مسقط كانت مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، فإن انعكاساتها تُقاس في كامل الفضاء السياسي الغربي من أميركا إلى أوروبا.

فقد غيّر قمع الاحتجاجات النظرة الغربية: لم تعد القضية مجرد السيطرة على البرنامج النووي، بل التعامل مع نظام مستعد لاستخدام "العنف العاري" للبقاء.

وينتج عن ذلك هاجسان متضادان: من جهة، ضرورة منع تصعيد الأزمة والحرب، ومن جهة أخرى، الخوف من أن أي انفراج اقتصادي يعزز آلة القمع الداخلية.

وهذا الثنائي يجعل من مسقط ساحة لتوازن سياسي دقيق: لا ضغط زائد يقود للصراع، ولا تنازل كبير يفسر كـ "إنقاذ للنظام".

وأميركا بدورها تلجأ للمبالغة: في تصوير تهديد إيران ولتبرير الضغوط، وفي عرض الاستعداد العسكري للحفاظ على الردع. لكن بعد الاحتجاجات، تُقرأ هذه المبالغات بحساسية أكبر، لأن أي قرار خاطئ قد يكون له تداعيات أخلاقية وسياسية جسيمة.

شراء الوقت أم إعادة إنتاج الأزمة؟

الأرجح في هذا السياق ليس اتفاقًا شاملاً ودائمًا، بل اتفاقات محدودة ومؤقتة لشراء الوقت: الغرب لمنع القفز النووي والحد من خطر الحرب، وإيران لتنفس اقتصادي واستعادة أدوات السيطرة بعد القمع.

ولكن الأهداف لا تتوافق بالضرورة، مما يجعل المفاوضات هشة. حتى إذا تحقق اتفاق محدود، سيظل السؤال قائمًا: هل سيقلل فعليًا من التوتر، أم يتيح استمرار القمع بتكلفة أقل؟

الدبلوماسية عند عتبة خط أحمر أخلاقي وسياسي

تختبر مفاوضات مسقط قدرة الدبلوماسية على التغاضي عن واقع داخلي لنظام، ومتى تتحول من أداة للحد من الأزمة إلى جزء من إنتاجها.

والخطر الأساسي ليس المبالغة في القوة العسكرية، بل اندماج الدبلوماسية مع منطق القمع. إذا أصبحت المبالغات العسكرية والأمنية، سواء من طهران أو الغرب، أساسًا لاتخاذ القرارات، ستقصر المسافة بين "حرب الروايات" و"الحرب الحقيقية".

ولم تكن مسقط إذًا مجرد مكان للتفاوض، بل نقطة محورية للإجابة عن السؤال: هل الدبلوماسية ستحد من الأزمة أم تؤجلها فحسب؟

في الأيام الماضية، سعت كل دول الشرق الأوسط تقريبًا، بشكل غير مسبوق، إلى منع اندلاع حرب واسعة بين النظام الإيراني والولايات المتحدة الأميركية.. هذه الدول ترى مثل هذه الحرب خسارة مزدوجة (خاسر- خاسر).

وهذا الإجماع لم يأتِ مصادفة؛ بل هو نتيجة تجربة عقد من الحروب الإقليمية، وضغط الرأي العام المتعب من النزاعات، والخوف من عدم الاستقرار الذي قد تخلقه الحرب على الحدود والشوارع.

وفي إطار الوساطة بين البلدين، لعبت تركيا وعُمان وقطر والسعودية ومصر دورًا نشطًا في هذه الفترة. ويسعى النظام الإيراني، من خلال تهديداته بحرب إقليمية في حال هجوم أميركي، لاستغلال مخاوف هذه الدول في مختلف المجالات، وبالاعتماد على قدرتها التفاوضية، لبناء منطقة عازلة دبلوماسية لنفسها لتفادي الضرر المحتمل أو تقليل حجم الخسائر.

وتقوم إيران بهذه المحاولات رغم أن معظم هذه الدول لديها علاقات أفضل مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فهي ترى الحرب خطرًا كبيرًا، وفي حال حدوثها، ستكون غالبًا جهات غير مباشرة أو متعاونة بشكل محدود مع واشنطن.

من الحدود إلى خطوط النقل

يتعلق جزء من قلق دول المنطقة بالحدود وطرق النقل. فقد أكدت تركيا مرارًا هذا القلق الحدودي، بل إنها سعت حتى لإنشاء منطقة عازلة على الحدود.

ومع ذلك، تركيا لديها أكبر عدد من التبادلات الإقليمية مع طهران. في الأسابيع الأخيرة، قامت أنقرة بدبلوماسية إقليمية ودولية ملحوظة لمنع الطرفين من الدخول في حرب. وقد تحدث مسؤولوها مرارًا عن الآثار المدمرة للحرب في المنطقة، مؤكدين على الدبلوماسية كبديل.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة مرات أن أنقرة لا تريد حربًا جديدة في الشرق الأوسط وتسعى لمنعها. وقال وزير خارجيته، هاكان فيدان، في آخر تصريحاته في 9 فبراير (شباط) الجاري، إنه لا يرى "تهديدًا فوريًا للحرب"، لكنه حذر من أن الحرب والمفاوضات تسيران معًا، مؤكدًا أن الهجمات الجوية على إيران لن تُسقط النظام، ولن تحل الأزمة النووية، وأن الحل يكمن في مفاوضات مرحلية بين البلدين.

وإذا اندلعت الحرب رغم هذه الجهود، من المتوقع أن تبقى تركيا رسميًا على الحياد، ولن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في عمليات هجومية مباشرة ضد إيران. ومع ذلك، ستستمر في التعاون الاستخباراتي واللوجستي مع الولايات المتحدة بشكل غير علني، وستبقى قاعدة "إنجرليك" واحدة من المقرات الآمنة لأميركا.

كما ستلعب أنقرة دور الوسيط النشط لتثبيت وقف إطلاق النار أو "اتفاق مؤقت"، بهدف منع موجة جديدة من اللاجئين ومنع تدفق التحركات القومية، خصوصًا في المناطق الكردية، إلى حدودها.

مصر ودورها الوسيط

على الرغم من بُعد المسافة الجغرافية، فإن مصر قلقة للغاية؛ بسبب اعتمادها الحيوي على أمن قناة السويس والبحر الأحمر. وقد ركزت الدبلوماسية المصرية مؤخرًا، بقيادة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على ضرورة الحلول السياسية لمنع تسرب الأزمة إلى شرايين الاقتصاد الوطني.

وفي حال الحرب، ستبقى مصر متحالفة سياسيًا مع واشنطن وحلفائها العرب، لكنها ستمتنع عن التدخل العسكري، وتركز على حماية الملاحة، وضبط الرأي العام، والضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار، لتجنب استنزاف مواردها المالية وعودة النشاط الإرهابي في المنطقة.

الدول الخليجية

في خريطة "الشطرنج السياسية" للشرق الأوسط، ظهرت الدول الخليجية بدور فاعل ونشط، ويرى قادتها أن أمنهم وازدهارهم الاقتصادي مرتبط بالسيطرة على التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

* سلطنة عُمان: تلعب دور الوسيط المحايد الكلاسيكي، وتعتبر أي تصعيد تهديدًا حيويًا لاستقرار اقتصادها الداخلي، وقد أصبحت قاعدة للمفاوضات بين طهران وواشنطن. هدفها الحفاظ على أزمة قابلة للإدارة، وليس حربًا شاملة أو سلامًا كاملاً يقلل من دورها الوسيط.

* قطر: شريك عسكري مقرب من الولايات المتحدة، ولها علاقات بارزة مع إيران. تحذر من أي تصعيد لأنه سيكون كارثيًا للمنطقة، وتسعى للوساطة. وإذا اندلعت الحرب، ستوفر قطر قاعدة العديد للعمليات الأميركية، بينما تظل محمية بموجب التزامات الدفاع الأميركي. لكنها تدرك أن أي هجوم على هذه القاعدة أو البنية التحتية للطاقة يهدد اقتصادها وبقاءها السياسي.

* السعودية: بعد استثمارات كبيرة مؤخرًا، تتخذ موقفًا حذرًا تجاه الحرب المحتملة، وتركز على خفض التوتر. وقد شدد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة تجنب أي خطوة تصعيدية، وأبلغ واشنطن أنه لا يريد استخدام أراضي المملكة أو أجوائها للهجوم على إيران. وتدعم المفاوضات الأميركية- الإيرانية في عمان كأفضل سبيل لخفض التوتر، وستدمج بين الدعم السياسي لأمييكا، وتعزيز الدفاعات الجوية، والجهود الدبلوماسية لحماية منشآتها النفطية.

الخلاصة

معظم دول الشرق الأوسط، رغم خلافاتها العميقة مع إيران، تعارض الحرب، ليس بدافع السلام المجرد، بل بسبب اعتمادها على الولايات المتحدة وخطر التعرض لهجمات إيران المباشرة على أراضيها وأسواقها.

وقد ترفع الحرب أسعار النفط مؤقتًا، لكنها تحمل مخاطر متوسطة المدى لتدمير البنى التحتية للطاقة، تعطيل مرور السفن في مضيق هرمز وقناة السويس، وهروب رؤوس الأموال.

ويفضل قادة هذه الدول إدارة أزمة "قابلة للتحكم" بالتهديد والمفاوضات على مواجهة حرب غير قابلة للتحكم. وتلعب هذه الدول دور "معزز القوة" للدبلوماسية، ما يمنح طهران وواشنطن فرصة للانسحاب بكرامة.

ومع ذلك، إذا خرجت الحرب عن السيطرة، سيهيمن الميل للانضمام إلى الضغوط الدولية ضد طهران على رغبة هذه الدول في الوساطة.

في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في عُمان لإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، تُظهر حسابات طهران أن التفاوض بات اليوم يوحي باستنزاف تدريجي. في المقابل، تبدو الحرب فرصةً، وإن كانت عالية المخاطر، لإعادة ضبط ميزان القوى.

ويعكس هذا التوجّه تحولاً في النظرة التقليدية لطهران التي كانت تعتبر الحرب تهديدًا وجوديًا. اليوم، يبدو أن حكّام إيران توصّلوا إلى قناعة بأن المواجهة المُتحكَّم بها يمكن أن تُسهم في الحفاظ على النظام بطريقة لم تعد الدبلوماسية قادرة عليها.

وهذه القناعة نفسها تفسّر لماذا لم تعد الحرب أمرًا غير قابل للتصوّر في طهران، بل تُعاد صياغتها تدريجيًا كأداة يمكن الاتكال عليها في الحكم.

في صلب هذا التحول تكمن قراءة صريحة: طاولة المفاوضات تحوّلت إلى ساحة خسارة. ليس لأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن مستحيل، بل لأن الإطار الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها حوّل الدبلوماسية إلى مسار من التنازلات المتراكمة.

وعندما تُعامل القيود النووية، والضوابط الصاروخية، والنفوذ الإقليمي، وحتى السلوك الداخلي، كملفات مترابطة، يرى قادة إيران الحوار لا كوسيلة لتخفيف الضغط، بل كتراجع استراتيجي من دون ضمانات موثوقة للبقاء.

ومن منظور طهران، لم تعد الدبلوماسية تشتري الوقت، بل تعزّز الهشاشة.

وفي هذا السياق، تبدو المواجهة أقل تهوّرًا، وأكثر كطريق للخروج من ممر يضيق باستمرار.

الحرب كأداة للسيطرة الداخلية

لماذا الحرب؟ لأن الحرب هي السيناريو الوحيد الذي يعتقد النظام الإيراني أنه ليس خاسرًا فيه بالضرورة.

وداخليًا، يواجه النظام أخطر أزمة شرعية له منذ عقود.

القمع الواسع، وقتل المحتجين، والانهيار الاقتصادي، ومجتمع بات أكثر مقاومة لحكم قائم على الخوف، كلها عوامل أنهكت أدوات السيطرة التقليدية للدولة.

وفي مثل هذه الظروف، تكتسب الحرب وظيفة سياسية قوية وتعيد كتابة قواعد الحكم.

وفي زمن الحرب، يمكن إعادة تعريف السخط الشعبي على أنه «تعاون مع العدو»، ويتحوّل الاحتجاج إلى تخريب، وتُصوَّر المعارضة على أنها تهديد للأمن القومي.

ومنطق حالة الطوارئ يضيّق الفضاء العام ويُضفي شرعية على إجراءات كانت ستواجه رفضًا واسعًا في زمن السلم.

وبالنسبة للنظام الإيراني، لا يتم تصوير الحرب أولاً ككارثة مفروضة من الخارج، بل كآلية لإعادة ترسيخ الهرمية والانضباط والخوف في الداخل.

وهذه الرؤية ليست حكرًا على إيران، لكنها اكتسبت إلحاحًا جديدًا في مواجهة مجتمع لم يعد ام ترهيبه بسهولة.

من هذا المنظور، تكتسب الطريقة التي أدارت بها طهران الدبلوماسية مؤخرًا معنى مختلفًا.

تغيير أماكن التفاوض، وتبديل الصيغ، وتقييد جدول الأعمال، وتأجيل المحادثات، ليست مجرد محاولات لشراء الوقت. بل هي مؤشرات على أن المفاوضات لن تتقدم إلا وفق شروط إيران، أو لن تتقدم أصلًا.

وقد ظهر ذلك بوضوح في الجولة الأخيرة من المحادثات المقررة مع واشنطن.

فبعد مقاومة أولية، وبناءً على طلب طهران، نُقل مكان اللقاء من إسطنبول إلى عُمان.

وأصرّ المسؤولون الإيرانيون على صيغة ثنائية بالكامل، وسعوا إلى حصر الحوار في الملف النووي، مستبعدين صراحةً الصواريخ والأنشطة الإقليمية التي تُعد أولوية للولايات المتحدة وشركائها.

وفي المحصلة، تشير هذه الخطوات إلى استراتيجية أوسع: تفريغ الدبلوماسية من مضمونها، مع الإبقاء على المواجهة حيّة.

وخارجيًا، تقوم حسابات طهران أيضًا على افتراض آخر: أن الولايات المتحدة تسعى لتجنّب حرب طويلة.

وعززت تجارب أفغانستان والعراق، إلى جانب النهج الحذر لواشنطن تجاه حرب أوكرانيا، الاعتقاد بأن أمريكا تفتقر إلى الشهية السياسية لصراع طويل ومُنهِك.

ومن وجهة نظر طهران، حتى أي ضربة عسكرية محتملة ستكون على الأرجح محدودة.

والضربات الجوية، والعمليات السيبرانية، أو الهجمات المحدودة المُعرَّفة، هي أشكال ضغط يعتقد النظام الإيراني أنه قادر على تحمّلها.

وهذا يغذّي أحد المرتكزات الأساسية لعقيدة بقاء النظام: من دون وجود قوات برية أجنبية، لا يمكن إسقاطه.

وبناءً عليه، يُنظر إلى أي عمل عسكري لا يفضي إلى مشاركة برية مستدامة على أنه قابل للاحتواء.

وإلى جانب ذلك، يعتقد قادة طهران أنهم قادرون على تصدير كلفة التصعيد إلى أنحاء المنطقة.

ومن خلال تهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، تحسب طهران أن أي مواجهة طويلة ستغدو سريعًا غير جذابة سياسيًا واقتصاديًا لواشنطن.

وفق هذا التصور، يمكن لحرب محدودة أن تُخرج قضايا حقوق الإنسان من جدول الأعمال العالمي، وتكشف الخلافات بين الحلفاء الغربيين، وتربك أسواق الطاقة، وفي النهاية تفرض العودة إلى مفاوضات أكثر محدودية.

ومع ذلك، تقوم هذه الاستراتيجية على افتراض خطير: السيطرة.

فالحروب التي تبدأ على أساس إمكانية الاحتواء نادرًا ما يتم احتواؤها.

وفي منطقة متقلبة ومليئة بالسلاح، يصعب إدارة سلاسل التصعيد، وقد تُفسَّر إجراءات تعتبرها طهران رادعة في واشنطن على أنها «تجاوز للخطوط الحمراء».

ومع ذلك، يبقى المسار واضحًا. فقد توصل النظام الإيراني إلى قناعة بأنه يخسر على طاولة المفاوضات، لكنه قد يصمد- أو حتى تستعيد بعض أوراق الضغط- في ظل توتر مستدام.

وهذه القناعة تفسّر لماذا لم تعد الحرب الخيار الأخير، بل تتحول تدريجيًا إلى عنصر محسوب، وإن كان بالغ المخاطر، في استراتيجية بقاء النظام الإيراني.

مع تلاشي الآمال في المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن الصراعات الداخلية المزمنة في إيران قد أعاقت مرة أخرى "فتحًا دبلوماسيًا"، حتى قبل أن يبدأ بشكل فعلي.

ومع تذبذب فرص المفاوضات، عززت الإشارات المتناقضة من طهران نمطًا مألوفًا: حيث تتغلب التنافسات الداخلية بشكل روتيني على الانضباط في لحظات تتطلب التماسك.

وأفاد موقع "أكسيوس"، يوم الأربعاء 4 فبراير (شباط)، بأن المحادثات المخطط لها يوم الجمعة المقبل، لم تعد متوقعة، في حين ذهبت القناة 12 الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك، مستشهدة بمسؤولين قالوا إن المفاوضات أُلغيت بالكامل.

ولم يؤكد المسؤولون الإيرانيون والأميركيون هذه الأنباء علنًا، لكن هذا الاتجاه كان واضحًا بلا شك.

وتبع ذلك أيام من الخلاف العلني داخل المؤسسة السياسية الإيرانية.

فبعد أن قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه "أصدر أمره" لوزير الخارجية، عباس عراقجي، بالسفر إلى تركيا لمناقشة ترتيبات المحادثات، هاجم النائب المتشدد أمير حسين سابتي الخطوة في منشور على شبكة "إكس".

وقال سابتي: "السيد عراقجي، شعبنا ينتظر عملاً استباقيًا ضد العدو، وليس مفاوضات. وقد قمت بالذهاب إلى تركيا؟!".

وتجاهلت هذه التصريحات- أو عمّدت إلى طمس- الحقيقة بأن القرارات المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة تتخذ من قِبل المرشد الإيراني، وليس الرئيس. كما أنها أبرزت كيف تُستخدم الدعوات للتصعيد غالبًا كوسيلة لتثبيت موقع الفصيل السياسي، بغض النظر عن المخاطر التي قد تجلبها هذه الخطابات.

وتلا ذلك حدث ثانٍ حين استهدف النائب المتشدد، حامد رسائي، نائب الرئيس مجمد جعفر قائم بناه عبر منشور على منصة "إكس"، ردًا على رسالة بزشكيان عن رحلة عراقجي.

بعد أن كتب قائم بناه: "لا حرب جيدة، ولا سلام يعني بالضرورة استسلامًا"، شكك رسائي في ولائه وأشار إلى نجله المقيم في الولايات المتحدة، وصدّر الهجوم بلغة دينية.

وهذه التبادلات ليست استثناءً؛ فالصراع بين الفصائل متأصل في النظام الإيراني، منذ تأسيسه.

وتحولت الصراعات المبكرة بين الليبراليين الإسلاميين والأصوليين الدينيين لاحقًا إلى منافسات بين الفصائل الدينية، ثم إلى تنافس بين الإصلاحيين والمحافظين، ومنذ منتصف العقد الأول من 2000، ظهر انقسام أشد بين المتشددين والمعتدلين.

ولسنوات، عمل المرشد الإيراني كوسيط بين هذه المعسكرات، محافظًا على درجة من التماسك السياسي. ومع تمركز السلطة بشكل أكبر وتشديد التحالفات، ضعفت هذه الوظيفة الموازنة.

وأظهرت المصالح المتجذرة في النظام مرارًا استعدادها لإعاقة- وفي أحيان أحيانًا تخريب- العمليات الدبلوماسية، بدل السماح للخصوم بالاستفادة من الانخراط مع واشنطن.

وكما لاحظ العديد من المعلقين، بمن فيهم الرئيس الأسبق حسن روحاني، فإن أقوى مقاومة للمفاوضات غالبًا ما لم تأتِ من رفض مبدئي للدبلوماسية، بل من الخوف على من سيستفيد سياسيًا إذا نجحت المفاوضات.

والنتيجة هي نمط متكرر، حيث تنهار المفاوضات ليس فقط تحت الضغط الخارجي، بل تحت وطأة الصراعات الداخلية الإيرانية نفسها.