هذه المقولة الشهيرة تعبّر عن أن مسار انهيار الأنظمة الاستبدادية عادة ما يكون غير قابل للتنبؤ، مفاجئًا، وسريعًا؛ خاصة الأنظمة التي لا تملك القدرة على تلقي التغذية الراجعة أو على إجراء إصلاحات هيكلية. ففي مثل هذه الأنظمة، تخلق استمرارية الشكل الظاهري للحكم وهم البقاء في أذهان القادة.

في الأشهر الأخيرة، أقرّ مراقبون مستقلون، ومعارضون، وحتى بعض الشخصيات القريبة من النظام، بأن مؤشرات التدهور والأزمات الهيكلية أصبحت واضحة في إيران. وإذا كان انهيار النظام أمرًا محتملًا أو حتى حتميًا، فإن السؤال الأساسي هو: ما هي مؤشراته؟

استنادًا إلى نظريات صامويل هنتنغتون حول هيكلية وانهيار الأنظمة، ونموذج تحليل الانهيار لدى بيتر تورشين، يمكن دراسة هذه المؤشرات ضمن محاور أساسية، منها: الفشل المؤسسي، تراجع الشرعية، تصدّع السلطة، أزمة النخبة، تصاعد الاحتجاجات، انهيار الخطاب الحاكم، تماسك المعارضة، والضغوط الخارجية.

الفشل المؤسسي وأزمة المعيشة

منذ العقد الأول لتأسيسه، اتجه النظام الإيراني نحو تركيز السلطة، وبناء شبكة معقدة من المؤسسات الدينية، الأمنية، الاقتصادية والعسكرية، بهدف السيطرة السياسية والاستحواذ على المجتمع.

هذا الهيكل أفرز ازدواجية بين بقاء النظام وتوفير الرفاهية العامة، وهما مجالان أصبحا مع الوقت في حالة تعارض في السياسات العامة وخطط التنمية الحكومية.

تحوّلت خطة الخصخصة في عهد رفسنجاني إلى وسيلة لإعادة توزيع الموارد العامة بين المستفيدين من الامتيازات. وقد ظهرت أولى علامات فشل هذه الخطة في احتجاجات معيشية في مدن مثل مشهد في تسعينيات القرن الماضي.

في العقد الأول من الألفية، ومع تولي أحمدي نجاد السلطة، تم تثبيت الفشل المؤسسي، وفي العقد الثاني، أدى تصاعد العقوبات إلى شلل الاقتصاد وانفجار أزمات في مجالات العملة، الطاقة، السلع الأساسية، والرعاية الصحية.

في الأشهر الأخيرة، تفاقمت حالة الفشل المؤسسي إلى درجة وصلت إلى داخل المنازل، مؤثرة مباشرة على جودة الحياة اليومية. أزمات الطاقة، انقطاعات الكهرباء والماء، إغلاق محافظات كاملة، وتحذيرات متكررة من جفاف السدود، كلها مؤشرات على انهيار وظيفي.

أزمة النخبة: السياسات المرتجلة

عزل النخب وإقصاؤهم عن دائرة اتخاذ القرار يُعد من أبرز مؤشرات انهيار دائرة الحُكم.

منذ تأسيسه، انتهج النظام الإيراني سياسة الإقصاء. بدأ ذلك بإبعاد التيارات اليسارية، القومية، والليبرالية، واليوم لم يعد حتى أكثر العناصر "الذاتية" للنظام في مأمن، من موظفين، إلى عمال، إلى منفذين إداريين.

إلغاء عشرات التنظيمات، من أحزاب سياسية إلى جمعيات خيرية، والسيطرة على النقابات، إلى جانب القمع المنهجي للمنتقدين، كل ذلك أخرجهم من صناعة القرار، وجعل السياسة العامة أمنية، غير علمية، ومتقلبة.

تشير بيانات مركز البحوث التابع للبرلمان إلى توقف النمو الاقتصادي، ووقوع نحو ثلث المواطنين تحت خط الفقر.

في ظل هذه الظروف، أصبحت الهجرة الخيار الوحيد للطبقة الوسطى بعد فشل محاولاتها في الإصلاح.

في عام 2023، أعلنت منظمة النظام الطبي أن طلبات الهجرة بين الكوادر الطبية تضاعفت 10 مرات. وقال مرصد هجرة الإيرانيين إن معدل هجرة الطلاب تضاعف كل عشر سنوات منذ منتصف العقد الأول من الألفية. ما تسبب بعجز في وزارتي التعليم والصحة.

أساتذة، أطباء، موظفون، وباحثون ـ الذين يُفترض أن يكونوا العمود الفقري للاستقرار السياسي والاجتماعي ـ يعانون من انهيار القدرة الشرائية، فقدان العملة الوطنية قيمتها، نقص في الخدمات الأساسية، والاضطهاد الأمني، مما يدفعهم للهجرة أو الانسحاب من المشهد العام.

تصدّع السلطة: تراجع ولاء القواعد

بحسب تورشين وغولدستون، من مؤشرات انهيار الأنظمة ازدياد عدد المطالبين بالسلطة بالتزامن مع انخفاض الموارد المتاحة.

النظام الإيراني يعاني حاليًا من صعوبات مالية في الحفاظ على ولاء قواعده، بينما تم تهميش العديد من العناصر "الداخلية".

تراجعت المساعدات المالية للقوى التابعة لإيران في المنطقة، بينما ظهرت قوى سياسية جديدة داخل البلاد تطالب بنصيبها من الموارد، في وقت تعاني فيه المؤسسات الدينية والعسكرية من أزمات معيشية في صفوفها.

من ناحية الشرعية، فإن معظم الرؤساء والمسؤولين السابقين ـ باستثناء المرشد الحالي ـ تم اتهامهم بـ"الانحراف" أو "الفتنة"، ولم يعودوا قادرين على أداء أدوارهم السابقة حتى في لحظات الطوارئ.

في الوقت ذاته، فإن الانشقاقات داخل صفوف النظام، من الشرطة والأمن إلى موظفي الدولة، باتت ملحوظة. بعضهم أصبح من المنتقدين، بل من الناشطين في المعارضة بالخارج.

صعود المعارضة: انتقال مركز الفعل السياسي

أحد المؤشرات على تراجع الشرعية هو انتقال الفعل السياسي من الداخل إلى الخارج، وهو ما حدث في ليبيا وتونس ويوغوسلافيا، ويبدو واضحًا اليوم في إيران.

مع كل موجة احتجاجات، يغادر نشطاء مدنيون البلاد نحو المنافي، مصطحبين معهم خبراتهم التنظيمية والإعلامية.

وقد أقر مسؤولو النظام علنًا بتأثير الإعلام الخارجي على تنظيم المعارضة.

تشكيل تحالفات جديدة وواسعة بين القوى السياسية الإيرانية في أوروبا وأميركا، وزيادة تفاعل المعارضين مع الحكومات الغربية بعد انتفاضة "مهسا"، يوضح انتقال مركز الفعل السياسي إلى الخارج.

الاحتجاجات والإضرابات: فقدان القيادة

دورة الاحتجاجات في إيران لم تعد تحدث مرة كل عقد، بل أصبحت متعددة خلال العقد الواحد، مترافقة مع إضرابات مستمرة في قطاعات العمل والصناعة.

حتى الأجهزة الأمنية والبرلمان أقرّا بارتفاع نسبة السخط العام، خصوصًا بين العمال، الموظفين، والفقراء.

توسعت شرائح المحتجين مقارنة بالعقود الماضية، وتقلص دور القوى السياسية الملتزمة بالنظام في قيادتهم، خاصة بعد 2010.

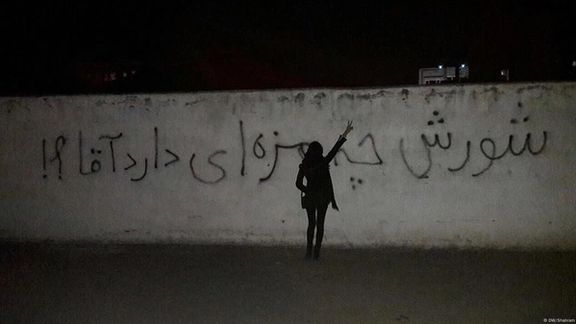

باتت المقاومة اليومية ضد النظام، كما يسميها جيمس سكوت، الشكل الأبرز للاحتجاج، ما أضعف قدرة النظام على احتواء الأزمات أو تعبئة الرأي العام.

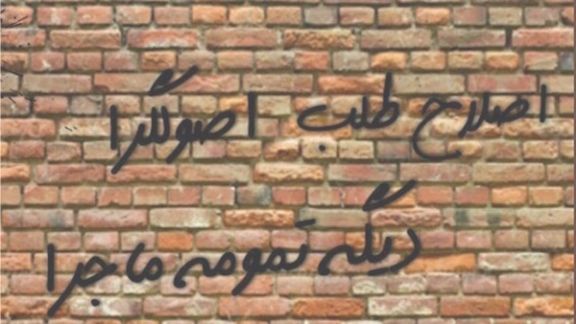

تغيير الخطاب العام: إسقاط النظام لم يعد محرّمًا

لفترة طويلة، كان الحديث عن إسقاط النظام من المحرمات، لكن بعد عدة موجات من الاحتجاجات، أصبح خطاب "الإطاحة" هو المهيمن بين المعارضين.

في المقابل، يعترف كبار المسؤولين في إيران، من خامنئي إلى أدنى المستويات، بأنهم يواجهون معارضة تهدف لإسقاط النظام من الداخل والخارج.

ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على التنظيم في تفكيك الهيمنة السياسية للنظام وتراجع قدرته على الحشد.

بعد أربعة عقود من التصعيد الأيديولوجي، تحوّل الصراع بين إيران وخصومها من التهديدات اللفظية والاغتيالات الخفية إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا استهدفت مراكز قوة النظام: منشآت نووية، قوات عسكرية، وأجهزة أمنية.

وكانت العقوبات الممتدة منذ 2018 قد سببت انهيارًا اقتصاديًا عبر خفض صادرات النفط وقطع العلاقات المصرفية.

هذه الحرب تركت أثرًا على الحياة اليومية، من خلال زيادة الفقر والبطالة وتفاقم الأزمات.

حالة الطوارئ الدائمة.. "الربع ساعة" الأخيرة

تراكم الأزمات من فشل مؤسسي، وهجرة النخب، وانهيار الطبقة الوسطى، إلى الصراع بين النخب والضغط الخارجي، وضع النظام في مرحلة الانهيار التدريجي.

لكن منذ يونيو/حزيران الماضي، ومع اندلاع الحرب مع إسرائيل، دخلت إيران في مرحلة طوارئ دائمة.

في هذه المرحلة، أصبحت القرارات قصيرة الأجل، وتركّز فقط على النجاة من كل أزمة يومًا بيوم، مما يجعل العودة إلى سياسة مستقرة وعقلانية أمرًا مستحيلًا.

هذه مؤشرات لما يُعرف في نظريات الانهيار السياسي بأنها علامات ما قبل السقوط، وخصوصًا في حالة الطوارئ المستمرة التي يمكن اعتبارها - مفهوميًا - بمثابة "الربع ساعة الأخيرة"... لكن لا أحد يمكنه تحديد متى ستنتهي تلك الربع ساعة.